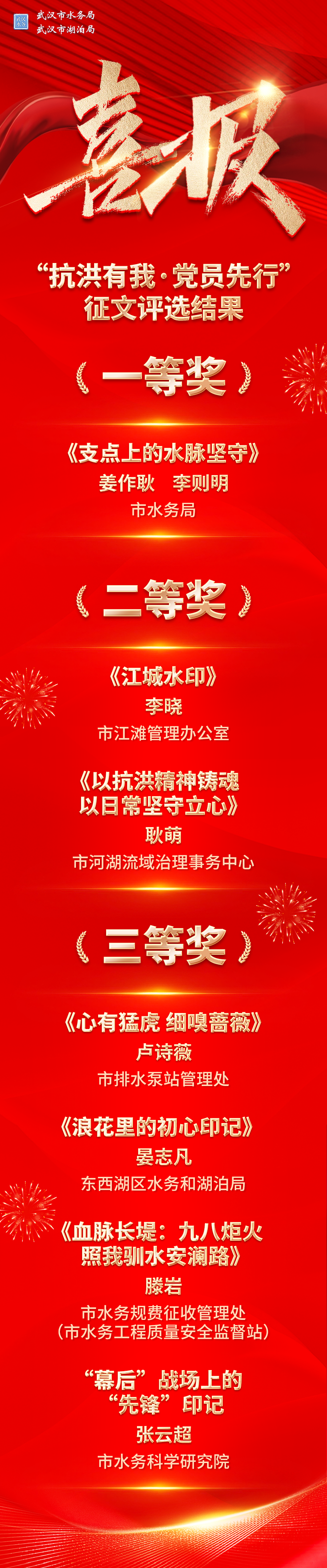

抗洪有我 · 党员先行 | 征文评选

风雨砺初心,危难显担当。在惊涛骇浪的最前沿,在抢险救灾的第一线,在“五水战略扭在一起抓”的主战场,鲜红的党旗始终高高飘扬。广大党员干部闻“汛”而动、向险而行,以“我是党员我先上”的铮铮誓言,以舍生忘死的实际行动,生动诠释了共产党人的忠诚信仰与为民情怀。为弘扬伟大抗洪精神,市水务局推出“抗洪有我·党员先行”专栏宣传活动。聆听先锋故事,感悟精神伟力,学习抗洪知识,掌握避险本领。从先锋的事迹中汲取力量,在伟大的精神感召下凝聚起投身支点建设的智慧和力量。

期待您的关注和参与,让伟大的抗洪精神薪火相传,让党旗在新时代新征程上更加鲜艳夺目!

征文评选

支点上的水脉坚守

市水务局 姜作耿 李则明

原文链接:支点上的水脉坚守

江城水印

市江滩管理办公室 李晓

以抗洪精神铸魂 以日常坚守立心

市河湖流域治理事务中心 耿萌

1998年洪水时,我才几岁。但那场抗洪,我印象很深:江泽民同志用标志的南方口音慷慨激昂地说“坚持坚持再坚持,就一定能夺取最后的胜利”,朱镕基同志含泪抱拳“拜托同志们!”董万瑞将军热泪盈眶目送子弟兵离开,还有饱含深情的“你是谁,为了谁”久久回荡……

经过二十余年的不懈努力,武汉水务通过系统性工程升级、科技创新和管理优化,实现了从被动抗洪到主动防控的跨越式发展。

站在今天的江滩,我的眼前又浮现出去年防汛抗洪的画面:暴雨倾盆的深夜,长江大堤上的探照灯划破雨幕,党员干部们穿着胶鞋、扛着沙袋在泥泞里冲锋;驰援华容团洲垸抢险救援任务中,党员干部们熬红了眼,昼夜奋战,坚守在防汛排涝的第一线……宛如一个个钢铁战士。

这一幅幅画卷中,既有惊天动地的感人壮举,也有朴素无华的奉献精神——那是“国家至上、人民至上”的信念,是“团结一心、不怕牺牲”的担当,是“关键时刻站得出来顶得上去”的坚守。

作为新时代的水务人,他们从抗洪精神中吸取什么样的精神力量?又该怎么将它发扬光大呢?

抗洪精神是刻在骨子里的“人民情怀”

龙王庙长江大堤闸口上的“生死牌”,上面写着“誓与大堤共存亡”。两江四岸堤坝上的“党员责任牌”,记载着巡查党员的名字、联系方式,还有“我是党员,险情我先上”的承诺;把仓库当“第二个家”,给每捆苫布贴标签、给每台抽水泵建档案,连夜调剂物资,确保防汛排涝时“拿得出、用得上”。

这样的一个个故事让我明白,抗洪精神从来不是空洞的概念,它的根须深深扎在“为人民服务”的土壤里。抗洪精神的本质,是把“人民”二字刻进骨髓。它不再是口号,而是暴雨中多跑的那一步,是安置时“冷不冷、饿不饿”的贴心问候,是把群众的安危看得比自己生命还重的英雄本色!

抗洪精神是刻在行动上的“责任担当”

我进入水务系统不久,就遇到了2024年长达27天的梅雨期,5轮暴雨到大暴雨,长江汉口站6月27日突破设防水位,7月4日超警戒水位0.7米。我作为防汛小组的一员,全程参与三级响应后的防汛保障工作,以铁纪护航,确保防汛体系如臂使指,为打赢防汛攻坚战提供坚强纪律保障。

抗洪是一场大考,考的是干部的“硬核能力”,更是“硬核作风”。有日夜守在泵站的“铁人”主任;有面对非法采砂者的威胁利诱,坚持原则寸步不让的巡查队员;有把自家房子腾出来当临时安置点的老党员……他们用行动证明:抗洪精神的底色,是“关键时刻豁得出去,有事时站得出、顶得上”的责任担当!

抗洪精神是立足岗位的“日常坚守”

有人问:“抗洪精神是历史性、阶段性的,现在社会这种精神还要一代代传承吗?”我想用三个关键词回答这个问题。

第一个关键词——转化,抗洪精神既是“战时状态”,更是“日常修为”,在防汛一线,他们锤炼出了守护堤坝的“拼劲”,连续作战的“韧劲”,科学施策的“巧劲”,这“三股劲”都应该转化为攻坚克难的“战斗力”,久久为功的“持久力”,创新突破的“创造力”。

第二个关键词——践行,就是要以“时时放心不下”的自觉践行人民情怀、以“事事精益求精”的标准扛牢责任担当、以“众人拾柴火焰高”的共识深化团结协作。

第三个关键词——传承,洪水会退,但精神永驻,作为新时代党员干部,他们要在群众需要时做“及时雨”,在工作需要时做“顶梁柱”,在挑战面前做“开山斧”。

洪水会退,但抗洪精神永远是照亮他们前行的灯塔,抗洪精神的传承不在远方,就在他们此刻的每一次选择里,干部的使命担当不在口号,就在他们脚下的每一步行走中。

抗洪精神的火炬,就握在他们手中;

初心使命的考场,就在每天岗位上!

心有猛虎 细嗅蔷薇

市泵站管理处 卢诗薇

1998年洪水肆虐武汉,年幼的我还是洪水中被庇佑的孩童;2019年踏入水务系统,排涝泵站的一线工作是我守护城市安澜征程上的起点;2020年7月,我被抽调到防汛抗旱办公室,那段时间构筑了我对全市防汛抗洪工作全面认知的基石;2025年,我在江滩将实践锻作金石,感悟抗洪精神内核的真谛,并躬身践行,传承弘扬。

守护者:猛兽出柙的担当

每逢汛期,窗外倾盆的暴雨便是最熟悉的战歌。雨声就是命令,排渍高于一切。作为一名基层泵站的“排水人”,泵站值守的日夜,更是“守护者”角色的直接诠释。机组轰鸣如同城市搏动的心脏,每一次开停机都牵动万家安危。暴雨倾盆的总值班长夜,我如铆钉般钉在岗位上,双眼紧盯着监控屏幕上每一处水位、流量的细微变化,执行指令从不敢延迟一秒——每一次彻夜不息的泵鸣,都是排水人对武汉这座城市最响亮的守护誓言:人在,泵在;泵在,城安。

排头兵:细嗅蔷薇的坚韧

斗罢疫情再出发,英雄武汉又战汛。2020年,武汉迎来了排内涝、防外洪的“双防”大考。超长梅雨季和超强降雨,致使平均降雨量达历史第二高、长江水位创历史第四高,汛情来势汹汹,武汉防汛应急响应级别不断升级。洪流如猛兽,高涨的长江水位如同悬在头顶的利剑,防汛责任重于泰山。怀揣着对家园的深切忧虑与一名水务人“洪水不退我不退”的担当,我毅然投身这场无声的战斗。7月10日,我来到市防汛抗旱指挥办公室,开始紧锣密鼓地工作。如果说以往在泵站的工作是专注于“排内涝”,在市防办的工作则让我首次直面“防外洪”的严峻挑战。那段时间,我成了“蹭会”的常客:清晨七点半的视频点名会,傍晚七点的指挥长会商会,乃至上午十一点的新闻发布会现场,都有我凝神静听、奋笔疾书的身影;那段日夜,我以笔为盾:整理领导讲话、统计雨洪特征、起草关键材料,在“人民至上、生命至上”的信念支撑下,与同事们并肩鏖战。这段经历,让我深刻领悟“防大汛、抗大洪”的千钧之重,更是在磨砺中完成了从懵懂新人到担当水务人的蜕变。

传承者:万众一心的星火

当亲历的基层实践与全局认知在心中沉淀,我深知,守护我的城市的最高境界,是将那刻骨铭心的抗洪力量化作生生不息的精神火炬。2025年,我借调至市江滩办,站在新岗位,我的重心从抗击洪魔的排涝一线转向了传承抗洪精神的无声阵地。当习近平总书记视察湖北时强调弘扬抗洪精神,他们闻令而动,思考如何将武汉人民惊心动魄的抗洪史诗转化为滋养初心的永恒力量。我奋战在防汛陈列展接待服务保障一线,为保障防汛陈列展全天候运行贡献自己的一份力量;在市江滩办与晴川阁联合打造的《涛声依旧 换了人间——武汉治水历史文化展》特展中,我参与梳理并提供珍贵防汛抗洪实物史料,让武汉人民防汛抗洪英勇奋进的历史穿越时空,展现在公众眼前。当我看着矗立在江滩的武汉防汛纪念碑,一种薪火相传的欣慰油然而生——将昔日“救大灾”的壮举,化为今日迎战未来洪魔的坚定决心与不竭力量,这正是“万众一心、众志成城、不怕困难、顽强拼搏、坚韧不拔、敢于胜利”的抗洪精神在新时代的澎湃脉动。

从泵站的值守者到防汛抗旱指挥部的记录者,再到抗洪精神的传播者,变的是岗位,是战场,不变的是胸中那团“人民至上”的火焰和冲锋在前的英勇。1998年洪水时,我还是个懵懂孩童,只依稀记得那些在浑浊激流中奋不顾身的背影;如今我已经成长为可以挑起“防汛”重担的排水人和水务人,让“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”的担当融入城市基因,以行动续写“抗洪有我”的篇章,让党旗在守护江河安澜的征途上永远鲜红。

浪花里的初心印记

东西湖区水务和湖泊局 晏志凡

江水汤汤,奔涌不息。东西湖区枕汉江、依府河,这两条用浪花书写历史的母亲河,既滋养着沃野平畴,也镌刻着世代先民与水患抗争的深刻记忆。从明清时期汉江改道的汹涌浊浪,到建区围垦时肩挑手扛的创业壮举,再到新时代科技防汛的智慧之光,每一道堤岸的夯土中都凝结着共产党员的初心印记,每一次洪峰过境时都能看见党旗在激流中傲然挺立。

水脉与党魂:从历史深处走来的奋斗印记

汉江与府河的河道变迁史,本身就是一部浓缩的治水奋斗史。明清时期的水文记载中,汉江主河道曾五次南移,每一次改道都伴随着“洪水决堤,村落漂没”的苦难记忆;府河则因河道弯曲、泄洪不畅,每逢梅雨便化作“百里泽国”,沿岸百姓不得不年年上演“洪水一来就逃荒,洪水一退就垦荒”的无奈循环。这种与水共生的生存压力,在东西湖人基因里埋下了坚韧抗争的精神伏笔。

建区初期的围垦壮举,堪称一曲用血肉之躯重塑水脉的英雄史诗。1958年隆冬,当第一批拓荒者站在府澴河岸时,眼前是“汛期一片汪洋,汛后芦苇茫茫”的荒滩景象。在李家墩现今矗立的东西湖大堤纪念碑上,碑文清晰记载着当年的艰难:“地低环水,钉螺丛生,血吸虫病肆虐”。但共产党员们带头跳进刺骨的冰水,用竹筐肩挑出总长217公里的堤防体系,将昔日“水袋子”改造成“米粮仓”。老党员王占魁的牛皮日记本里至今留着这样的记录:“1959年3月12日,肩挑土方120担,右肩磨破见骨,用布条缠紧继续干——因为我是党员,堤没筑成不能退。”

洪峰中的堡垒:不同年代的党员身影图谱

1998年的特大洪水,让府河大堤经历了世纪考验。新沟镇党员陈建国的巡堤日志成为那段历史的生动注脚:“7月23日,连续值守72小时,双手血泡破了三次,用铁丝把沙袋口扎紧时,血滴进汉江也不觉得疼。”当府河大堤出现管涌险情时,他第一个跳进湍急的洪水中,与17名党员手挽手组成人墙,在浊浪中挺立3小时,直到抢险物资抵达。如今在东西湖区档案馆,仍保存着他当时被洪水泡得发白的工装裤,裤脚处还留着管涌口碎石划破的痕迹。

2016年梅雨季节,柏泉街62岁老党员王正才的身影让人心疼又敬佩。患有严重风湿性关节炎的他,在府河陈家冲堤段滑坡险情中,硬是拄着木棍在泥泞中巡查了18公里。当年轻队员劝他休息时,他指着浸透泥浆的党徽说:“1976年入党时宣过誓,洪水不退我不退。”他的胶鞋里渗出的不知是雨水还是关节积液,但每一步都踩在堤坝最危险的迎水面。

2020年7月22日8点,东山街东西湖大堤7号哨棚内,武汉临空投集团高桥公司支部书记张学亮完成通宵巡堤后,向接班队员叮嘱:“水位虽缓降,巡堤仍需警惕”。

为响应防汛要求,临空投集团组建40人党员巡堤队,57岁的张学亮任第二组组长,是队中年纪最大的成员。自1995年任慈惠大队书记起,防汛便成了他的使命。回顾过往,张学亮感慨堤防今非昔比。1996年汉江防汛,他带领村民连夜垒沙袋;1998年抗洪,他在大堤坚守3个月,以哨棚为家,皮肤晒脱层,归家时孩子都认不出他。“守住大堤,孩子们才能平安长大。”他说。

作为老防汛人,张学亮乐于分享经验。一次巡堤,队员发现堤坡异常,他迅速赶到,通过查看草根、插棍监测,成功排除险情。面对队员让他多休息的提议,他坚持带头站岗:“守堤就要为年轻人做好表率,守住这段堤。”

精神的河流:新时代水务人的传承密码

区城市运行管理中心,一面墙大的屏幕上,防汛排涝监测预报预警平台画面不停闪烁,各种监测数据不断刷新。打造的智慧防汛场景,将全区河流、港渠、湖泊等126条水系、63个传感器、20个水利设施、68621立方米防汛备料,及各堤段责任人的数据信息归集上图,在实景三维上直观立体呈现,实现了江河湖泊数据资源一屏可观。通过水位、降雨量等实时数据与大数据算法的深度融合,当平台监测到超过一定水位时,系统会提示启动相应的应急响应等级。

在汉江堤岸的实训场上,老党员刘光建正手把手教年轻队员“探水杆”的使用技巧:“杆子插入泥土要呈45度角,碰到空洞时手腕会有震感。这是1998年抗洪时老班长教我的‘土经验’,现在得传给你们。”不远处,无人机巡航队与人工巡查组正进行协同演练,传统与现代在防洪体系中完成了一场跨越时空的对话。

府河湿地的晨雾中,巡堤员行走在生态堤防上,既要守护防洪安全,也要呵护河道生态。这种“既要安澜又要生态”的治水理念,正是抗洪精神在新时代的生动演绎——从单纯的抗洪抢险,到统筹水安全、水生态、水文化的系统治理,党员先锋们始终站在治水实践的最前沿。

江水悠悠,岁月如歌。在东西湖区与水相伴、与水抗争的历史长河中,“抗洪精神”已深深融入这片土地,融入每一个东西湖人的血脉。新时代年轻的水务工作人员,他们从老一辈的抗洪事迹中汲取力量,让“抗洪精神”在新时代不断衍生、传承,那就体现在他们对每一处水利设施细致入微的巡查,对每一组水情数据严谨认真的分析,对每一次水利工程建设精益求精的追求。

暮色中的东西湖大堤,纪念碑在夕阳下投下长长的影子。碑文“今者江堤稳固,湖光潋滟”,是对往昔奋斗的最好告慰,更是对未来担当的无声召唤。当新一代水务人将“人民至上、生命至上”的理念融入每一次监测、每一项工程时,那面飘扬在堤岸的党旗,正指引着江河安澜的方向,在时代浪潮中续写着永不褪色的精神华章。

血脉长堤:九八炬火照我驯水安澜路

市水务规费征收管理处

(市水务工程质量安全监督站) 滕岩

夜阑更深,窗外滂沱雨声如战鼓擂动。凭窗而立,凝视连绵暴雨,九八年的惊涛骇浪恍然重现眼前。彼时幼学,电视荧屏如铁锤凿心:鲜红党旗如炬,刺破洪涛雨幕;无数身影纵身跃入浊流,臂膀死死相扣,在摇摇欲坠的堤前,筑起血肉长城。那“墙”在洪水的噬咬下战栗,却如磐石不退。水沫混着汗水、雨水淌过刻满坚忍的脸庞,每一副肩膀都扛着沉如千钧的誓言。冰冷的洪流仿佛透过荧屏拍打着我,一股灼热的力量却自此烙进骨血,奔涌不息,最终将我引向江河之畔。

当我真正成为一名守护江城脉搏的“毫米守护者”,方知当年荧屏中那些背影承载的千钧之重。这重量,未曾因岁月流逝而减轻分毫,反而在钢筋与混凝土构筑的隐秘世界里,在那些常人难以触及的角落,愈发沉甸甸地压上肩头。

记得在一座泵站在主体工程完工后,要对其质量进行检查,特别出水流道,它承担引导水流转向、扩散并最大限度回收动能的功能,是泵站主体结构的心脏。流道从泵坑底部如巨兽之喉向上攀升,再陡然转折,落差之大,最深处相当于两三层楼房的高度,内壁壁陡峭无比,毫无攀附之处。 而检查这S形巨兽的内壁,意味着他们必须徒手将自己“钉”在这冰冷、湿滑、弧度不断变化的混凝土表面上,一寸寸向上攀爬、向下探行或横向挪动。只记得当时他们站一位年过半百的老工程师紧贴在几乎垂直的壁面上,脸几乎要嵌进混凝土里,强光手电以极低的角度紧贴壁面扫射。光线下,混凝土表层的纹理、气泡孔洞纤毫毕现。“停!”他嘶哑的声音在粉尘中炸响,“这里!有裂缝”。我艰难地挪过去,顺着他被泥灰包裹的手指看去,在头灯和手电光的精准聚焦下,一道发丝般、不足半毫米宽、蜿蜒数厘米的细微阴影暴露出来。这就是隐患!在高速水流的冲击和负压作用下,这毫厘之失,可能就是未来侵蚀、剥落乃至结构破坏的起点!他们立刻用冻得发僵却必须稳定的手指记录位置、描画范围、估算深度,拍照取证。

每一次在湿滑垂直壁面上的艰难驻留,每一次在粉尘泥泞中竭力睁开酸涩的双眼,每一次在巨大落差带来的眩晕感中保持精准判断,都是在与“溃于蚁穴”的宿命进行一场无声却惊心动魄的搏杀。在这幽闭、垂直、险象环生的S形深渊里,九八荧幕中那臂膀相扣、在滔天浊浪中筑起人墙的影像,以一种令人窒息的方式轰然重现——只是此刻,他们是用血肉之躯吸附在冰冷的、近乎垂直的混凝土悬崖上,用极致的专注、意志和近乎原始的攀爬,在构筑一道抵御无形隐患的、垂直的“微观长城”。

当终于从那逼仄的洞口爬回地面,刺目的阳光让人瞬间眩晕。脸上、脖颈上覆盖着厚厚的、板结的灰泥汗痂,手指因过度用力抠抓而麻木、破皮,耳边,似乎还飘过一些不解的议论:“他们搞质量的,多轻松啊,又不用绑钢筋钉模板,走的路是项目部扫干净的,下的楼梯是厂家定制的……” 面对这样的误解,他们只能相视无言苦笑。然而,紧握在手中那份被汗水浸湿、沾着泥点的检查记录表,那份用身体丈量过S形深渊每一寸风险的“安全确认书”,却比千钧磐石更重。这满身的泥灰,这耗尽的筋骨,这幽闭与落差带来的心悸,都在这垂直的迷宫中,化作了无声堆垒的沙袋,融入了那由责任浇筑而成的、无形却顶天立地的精神堤防。那些只看见“清洁路面”和“定制楼梯”的目光,又如何能穿透厚重的混凝土,窥见他们在这幽暗深渊里,以命相搏守护的毫厘生死?

时代的车轮滚滚向前,北斗高悬,算力洞幽。然而,当年荧屏里那血肉长城所迸发的精神之光,早已融入血脉,化作一种近乎本能的执着。它体现在烈日寒风中的每一次复核,图纸上近乎苛刻的每一笔推敲,钢筋焊点前反复查验的每一束目光,更铭刻在每一次钻入逼仄箱涵、徒手攀爬在冰冷流道壁面、于粉尘泥泞中睁开双眼寻找毫厘之失的忘我付出里。 无数年轻的党员工程师们,身影可能消失在检修孔下的黑暗中,也可能被烈日拉长在尘土之上。他们俯身丈量安全的边界,仰望雕琢质量的灵魂。在他们沾满泥灰的安全帽下,那沉静的、专注的目光,如同穿透黑暗的星火——我清晰地看见,那未曾亲历的惊涛骇浪之上,由血肉与信念点燃的光,已在岁月长河汇聚成璀璨星河。这星河无声,却足以照亮安澜的征途,映照着后继者眼中那份沉静如山的担当。

静坐于新落成的丰碑之上,江风拂面,水波不兴。往昔惊涛仿佛沉入深潭。然而,荧屏中猎猎党旗的招展之声,浊浪里臂膀相挽的无声誓言,如洪钟穿越尘埃,在心底隐隐回响,永不停歇。那震撼灵魂的精神之光,已汇入今日安全帽檐下的星火,光芒盛大,烛照辽远征程。他们倾注的每一滴汗水,坚守的每一个晨昏,皆为将那桀骜洪涛,永远驯服于科学与信念铸就的臂弯之下。

水务质监人的脊梁,扛着驯水的千钧重担,更默默撑起万家灯火的安宁。作为党员,他们甘做宏大叙事中最沉默的砖石,以分毫不差的严谨,以日夜不休的执着,在每一个平凡的岗位上,砌筑一道无形却足以托举山河的信念之坝。或许在旁人眼中,他们踏过的是“扫干净的路”,使用的是“定制的梯”,但真正的战场,往往在无人喝彩的幽闭深处,在需要以血肉紧贴冰冷的垂直绝壁之上。 这坝,如同当年风雨中那面猎猎飞扬的旗帜,是融进骨血里的无声执着与担当。奔流不息的江河之上,“安澜”两个沉甸甸的大字,正是由无数这般在灰泥中模糊了面目、在落差中紧贴着冰冷绝壁、于无声深渊处守护着生死毫厘的不声不响的坚韧,在时光的静默里,一锤一凿,浇筑成不朽的江山。而那份融入血脉、源自九八炬火的责任,正是比所有坚固混凝土更为永恒、支撑起这江山的基座。

“幕后”战场上的“先锋”印记

市水务科学研究院 张云超

又是一个雨夜。窗外,雨声如鼓点般密集地敲打着玻璃,远处的江水在黑暗中低吟。武汉这座城市,再一次在雨水的包围中屏息等待。而在水务科学研究院那间不起眼的办公室里,几盏台灯还亮着,键盘的敲击声和服务器的嗡鸣声混成了深夜里特有的声响。

在防汛抗洪的战线上,有这么一批从事水务科研的人,他们更多时候是在办公室里与数据打交道,但当需要技术指导时,他们会立即奔赴一线,与洪水面对面。无论是在电脑屏幕的方寸之间,还是在泥泞的河堤上,在一行行跳动的数据里,在一次次实地勘察中,他们都在为这座城市编织着防线。键盘是他们的阵地,堤坝上也处处留有他们的脚印。

去年六月,梅雨季还未到,同事们便接到了一项紧急任务:十天内要把全市二百六十一座水库检查一遍。这些水库,平日里静静地蓄着水,像城市的大水缸,到了汛期是要承担起调节洪水重任的。

检查的日子是辛苦的。每天天刚亮,他们就出发了,要跑四五座水库。宽边帽、塑胶鞋、防虫喷雾,这是标准装备。到了水库,便顶着火辣辣的太阳,从坝脚一步步走到坝顶。大一些的水库,还得绕着走一圈。

夏天的堤坝上草长得正茂,蚊虫也多。一趟下来,胳膊腿上总是红肿一片。没有什么惊天动地的故事,有的只是烈日下的汗水,草丛中的专注,还有对每一处可疑地方的反复确认。就是这样的巡查,一页页记录,一张张照片,为后来的预警和决策提供了最真实的依据。在风雨到来之前,他们已经默默筑好了第一道防线。

在新洲区的民兵培训现场,院内党员专家们演示管涌处理的方法,正是从大堤上多年的实战中提炼出来的。当老百姓主动加入巡逻队的时候,他们手里拿着的不只是应急手册,更是党员们用专业技术换来的信任。

今年高考期间,暴雨红色预警突然响起。考场有积水的风险,这可是大事。李敏副院长带着水环境室的党员们,瞬间进入了战时状态。

两天两夜,办公室的灯就没熄过。键盘声如急雨般密集,屏幕的光映在疲惫却专注的脸上。数据建模、分析历史积水点、模拟管网运行……一切都是为了在暴雨来临前,为那些考场织一张安全的网。

凭着这些年积累的科研底子,凭着那份精准标注的“风险图谱”,一套应急预案在最短的时间里诞生了。高考进行时,这里又成了守护的“神经中枢”。

工程师们盯着雨情数据,河道水位、管网流量在屏幕上跳动着,就像战场上的实时地图。每一次水位的异常波动,都牵动着每个人的心。在这小小的办公室里,冷静的科研工作变成了最贴心的守护。

洪峰过后的间隙,党员们的身影又出现在社区的防汛点。“您看这张图,当雨下到二百毫米的时候,咱们这栋楼的转移路线在这儿……”工程师们掏出手机,展示着亲手拍摄的案例照片,把那些专业的术语变成了老百姓手里明明白白的指南。

办公室里的那盏灯,是科研战线上永不熄灭的明火;奔走在社区里的脚步,是党员初心在群众心里留下的印记。从键盘前的精密计算,到河堤上的科学指导,再到社区里的耐心解释,这些做水务科研的党员们,在特殊的“战场”上书写着自己的忠诚。

每一次准确的预警,都是对生命的承诺;每一次技术攻关,都是职责所在;每一次知识的传递,都是对信任的深情回应。暴雨过后,那份初心愈加清晰。他们会继续举着党旗,把智慧的成果写在江河安宁的答卷上,把“先锋”的印记深深烙在守护城市水安全的路上。

(局机关党委、市流域中心、市泵站处、市水务收费处(质监站)、市水科院、东西湖区水务和湖泊局供稿)

首页

首页 政府信息公开

政府信息公开 政务服务

政务服务 通知动态

通知动态 互动交流

互动交流 水务数据

水务数据 魅力水务

魅力水务 关联文章

关联文章 鄂公网安备 42010202000973号

鄂公网安备 42010202000973号