水务学思行 | 玄武湖实践,照亮武汉水生态转化路

开栏语

为深入贯彻二十届四中全会和中央城市工作会议精神、落实“干部素质提升年”部署,市水务局组织46名青年骨干赴南京大学开展专项培训,为武汉水务发展寻策问道。

培训期间,学员们不仅在水安全、水生态等领域进行了系统学习,更走进实验基地、治理河岸与示范村,深入学习“控源截污、生态修复”的实践经验,并形成主题报告1份、水经济案例分析8项和研讨交流材料40余篇。

立足新起点,我们将充分借鉴南京“三水统筹”模式,结合武汉实际,重点围绕构建流域生态共同体、打造智慧水务、发展滨水产业三大路径,积极探索具有武汉特色的“治水兴城”高质量发展新路。

引言

水资源作为基础性自然资源和战略性经济资源,其价值转化是推动区域高质量发展的关键。新时代对水资源利用提出 “生态优先、绿色发展” 要求,强调在保障生态安全前提下实现资源资产化、产业生态化转型。“绿水青山就是金山银山”理念在水资源领域的实践,体现为构建 “保护 — 修复 — 开发 — 反哺” 良性循环,推动水资源从传统生产要素向复合型动能引擎跃升。

武汉作为长江经济带核心城市,坐拥 166 个湖泊和 165 条河流,水域面积占市域面积四分之一,形成 “一城秀水半城山” 的独特格局。2022 年,武汉获评全球唯一人口超千万的 “国际湿地城市”,习近平总书记称赞 “中国有很多城市像武汉一样,同湿地融为一体,生态宜居”。但受空间分布不均、产业融合不足及生态治理限制,武汉水资源优势尚未充分转化为发展优势,破解 “富水城市的增值困境” 是建设滨水生态名城的关键。

玄武湖基本情况

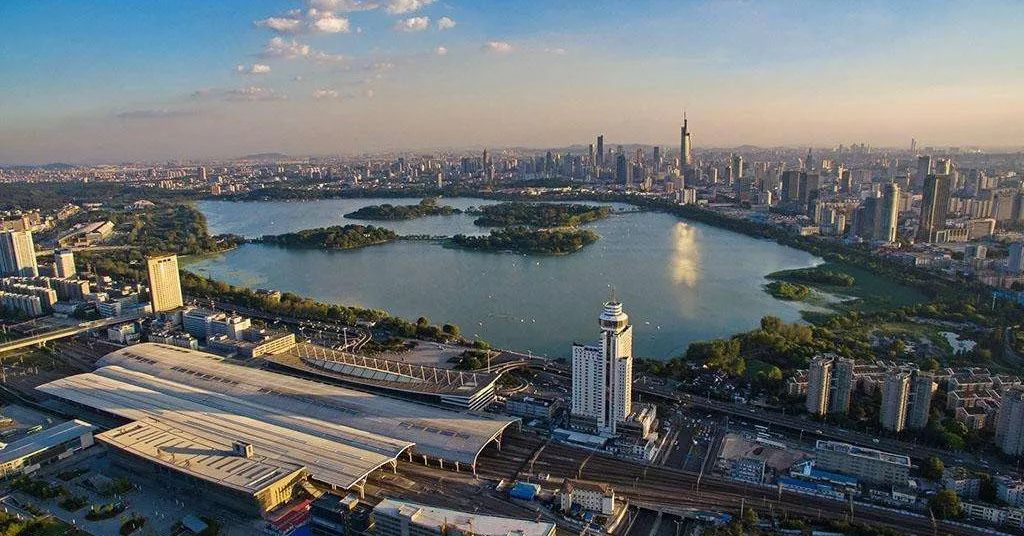

玄武湖位于南京市玄武区,是江南最大城内公园、中国最大皇家园林湖泊,占地面积502公顷,水面约378公顷,被誉为 “金陵明珠”,现为国家重点公园、国家 AAAA 级旅游景区。湖岸呈菱形,水域连通可控,历经从严重富营养化到生态修复的转变。

玄武湖鸟瞰图

上世纪 80 年代后期,玄武湖水质恶化至严重富营养化,90 年代起通过截污、清淤等措施管控污染,2005 年曾发生大面积蓝藻水华。近年来,南京通过截污纳管、清淤疏浚、引水活水和生态修复等综合治理,使水质从 Ⅴ— 劣 Ⅴ 类提升至 Ⅱ—Ⅲ 类,水体清澈,生态逐步恢复。

主要做法

玄武湖作为水生态价值转化的典型范例,成功经验集中在制度机制、文旅协同与资源盘活三方面的系统性推进:

制度机制层面,构建 “市级河长专项协调 + 区级河长外源管控” 协同框架,由分管副市长统筹跨部门治理,区政府负责入湖河道管控与污染拦截。以《玄武湖景区详细规划》为刚性约束,搭配水利风景区专项生态补偿基金长效投入,形成责任闭环与资金保障,建成多处湿地奠定生态基础。

文旅协同层面,坚持生态修复与文化赋能深度融合。通过沉水植物示范区、生态化岸线建设稳定提升水质,恢复生物多样性。系统梳理六朝至今 2300 年历史文脉,打造三大文化载体,将 “后湖飞鹜” 等文化 IP 融入生态旅游,使玄武湖升级为兼具科普教育、休闲娱乐功能的城市文化客厅。

资源盘活层面,以市场化思维运营水面资源。通过特许经营、合作开发引入社会资本,开发水上运动基地、承办专业赛事,推进游船智慧化建设,推出自然研学产品。同时探索生态资源资本化路径,开展碳汇交易研究,联动金融机构开发水资源 GEP 核算体系,为价值转化提供金融支持。

对武汉的启示

玄武湖的实践为武汉提供了系统性参考,武汉需立足 “两江三镇、百湖之市” 特征,实施分区分类施策,探索契合城市定位与文化底蕴的转化路径:

建立差异化管理制度:牵头组建水经济专班,统筹多部门破解管理条块分割问题。探索制定相关实施细则,对东湖、汤逊湖等试点 EOD 模式整体开发,对城市内河推行滨水空间特许经营,对优质水源地探索水权交易与生态补偿协同机制,实现资源精细化配置。

强化地域特色文化赋能:中心城区聚焦滨水文化场景营造,在江滩建设 “长江航运文化长廊”,整合工业遗产打造沉浸式体验区;依托东湖湿地开发楚风文创产品。新城区凸显农耕文明特色,如黄陂木兰湖串联盘龙城遗址开发 “文化研学线”。建立文化资源转化评估机制,编制水文化遗产清单,实现生态文化资产化登记。

创新分区资产运营模式:金融工具方面,探索水权质押融资,开发 “湿地碳汇” 产品,以 “生态银行” 模式打包项目吸引社会资本。资源循环方面,升级污水厂为 “再生水综合体”,提升回用率与有偿使用途径。产业融合方面,黄陂区发展 “水生态 + 民宿集群” 打造康养基地,新洲区建设 “水农业科技园” 提升农产品附加值。

(武汉水务系统干部素质提升南京大学培训班供稿)

首页

首页 政府信息公开

政府信息公开 政务服务

政务服务 通知动态

通知动态 互动交流

互动交流 水务数据

水务数据 魅力水务

魅力水务 关联文章

关联文章 鄂公网安备 42010202000973号

鄂公网安备 42010202000973号