水务学思行 | 问道平江“活水”,绘就江城“新景”

开栏语

为深入贯彻二十届四中全会和中央城市工作会议精神、落实“干部素质提升年”部署,市水务局组织46名青年骨干赴南京大学开展专项培训,为武汉水务发展寻策问道。

培训期间,学员们不仅在水安全、水生态等领域进行了系统学习,更走进实验基地、治理河岸与示范村,深入学习“控源截污、生态修复”的实践经验,并形成主题报告1份、水经济案例分析8项和研讨交流材料40余篇。

立足新起点,我们将充分借鉴南京“三水统筹”模式,结合武汉实际,重点围绕构建流域生态共同体、打造智慧水务、发展滨水产业三大路径,积极探索具有武汉特色的“治水兴城”高质量发展新路。

苏州平江河基本概况

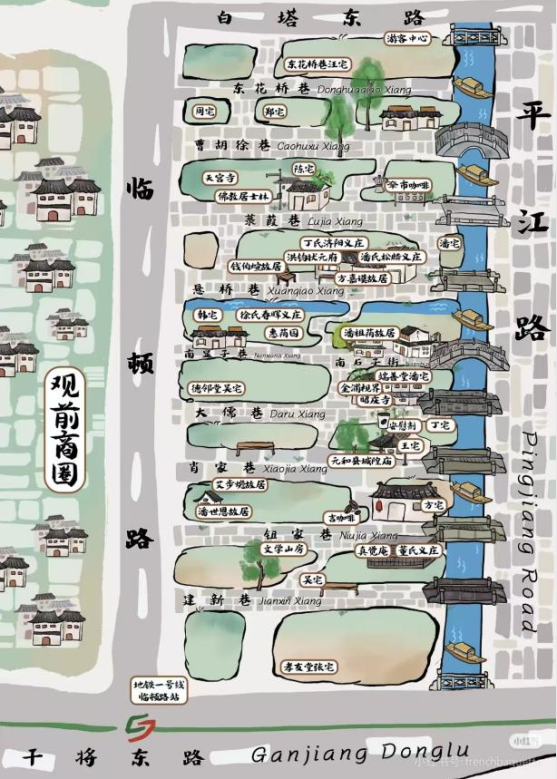

平江河是苏州古城内最具代表性的骨干河道之一,以平江河为核心的平江历史文化街区是苏州古城迄今保存最典型、最完整的历史文化保护区。

地理方位

平江河位于苏州古城东北部,主干道全长约1.7公里,大致呈南北走向。它南起干将东路,一路向北蜿蜒,最终在东北街附近汇入外城河(即护城河)。河道与平行的平江路以及两侧密布的支巷共同构成了一个完整的水陆交通网络系统,即平江历史街区。街区面积约为116.5公顷。在这片区域内,河道不仅是排涝通道,更是生活、交通、景观和文化的核心载体,服务于街区内居民的生活、商业活动的开展以及整个生态系统的平衡。

主要作用与功能

平江河及沿岸街区作为苏州接待游客量最大的免费开放式景区之一,这里完整保留了自宋以来的城市肌理。平江历史街区2024年累计接待游客达2950万人次,直接产生巨额的旅游综合收入和商业税收,极大地带动了苏州古城乃至全市旅游经济的发展。

平江河综合治理情况

随着工业化和城市人口增长,平江河水体在20世纪中后期遭受严重污染,河水黑臭严重,周边居民苦不堪言。2010年江苏省将苏州古城水生态修复纳入省级重点工程,推动苏州开启了一场历时十五年的“治水攻坚战”。

改厕治污。苏州城内沿河不少居民仍用老式马桶,生活污水直排入河成了多年积习。2011年,苏州大力推进“改厕”工程,至2013年底2万余户居民彻底甩掉马桶,减轻了古城河道的污染包袱。

清淤截污。古城大范围推进“清水工程”,对平江河等城内河道实施高标准清淤。同时,对沿河居民、商户的雨污水管道、沿河直排点进行全面改造整治,消除污水直排、雨污混排等现象。

水系连通。从2005年开始,苏州对南段中张家巷河段启动复挖工程,通水后的中张家巷河,让平江水系流动性显著提升,加之日常精细化管护,平江河水质得到明显改善。

活水循环。2023年,位于地下的7000平方米的平江净水厂正式启用。净水厂从一步之遥的护城河取水,经过气浮固液分离、生态膜物理过滤等多个流程后,再通过管道源源不断地注入河道中。

生态净化。平江河、麒麟河等河道中种有约1.9万平方米的沉水植物和部分挺水植物,这些吸附性强的植物,可以很好地净化水质。不仅如此,河道内还投放了鱼苗,进一步提高河道水体自净能力,达到消除蓝藻、提升水质的效果。

如今,通过实施一系列的治理措施,平江河水质常年稳定在Ⅱ类至Ⅲ类。因河水清澈见底,如同果冻般晶莹剔透,被游客赞为“果冻河”。

平江历史街区风貌保护及利用情况

建筑上修旧如旧

苏州平江历史街区的保护修复遵循真实性原则,推行渐进式保护更新。1986年首版苏州市总体的名城保护专章中就将其作为重点保护区域,后续制定了《平江历史街区保护规划》等一系列政策法规,延续街区历史风貌,保护街区传统格局,在对街区内的古建筑、古桥、古井修缮的同时,提高基础设施水平,让原住民能够继续在此生活,保留了街区的“烟火气”。

文化上保护传承

区别于许多“空心化”的古镇,平江路是文化遗产保护与社区生活和谐共生的典范。通过发掘、修复并新建耦园、苏州戏曲博物馆、苏州状元博物馆、苏州苏扇博物馆,宣传展示苏式特色文化,深度挖掘科举文化、吴地声音艺术以及现代手工艺术文化基因,打造一个集园林、戏曲、美食、工艺、茶道于一体的综合性文化展示体验窗口。

品牌上推陈出新

游客可以花几十元点一杯茶,坐下来听一段地道的吴侬软语,或者是乘坐乌篷船,感受穿越时空的生活体验,还可以参加非遗手工工作室活动,亲手尝试苏扇、年画制作过程,抑或仅仅是与当地居民聊几句家常,便能沉浸式体验到这座古城特有的温润与烟火气。平江历史街区在保护中发展,在发展中创新,在不断擦亮金字招牌的同时激发消费活力。

管理上优化创新

完善法律法规。2023年苏州市印发《平江历史文化街区管理办法》,从街区整体风貌保护、水质与水环境治理、建设活动管控等多个方面为平江历史街区的保护和发展提供坚实法治保障。创新管理机制。平江历史街区建立管理办与国有产权单位联席会议机制,用一根“指挥棒”解决街区管理涉及领域广、事项杂、部门多,统筹难度大的问题。

启示与展望

苏州平江河的开发利用,是城市历史水系保护与活化的典范,其核心并非简单地“利用”水资源,而是将水脉、文脉、人脉、商脉有机地融合,实现水资源的“价值转化”,以上成功经验可以为武汉这座“百湖之市”提供极为宝贵和深刻的启示,具体如下:

进一步丰富河湖资源的功能定位

武汉作为百湖之城,区域内水体的水利功能基本已经得到保障,防洪排涝体系已基本健全;景观功能也普遍具备,滨水绿道成为市民休闲的重要载体。然而,河湖在市民生活中的参与度仍然有限,休闲功能较为单一,多局限于漫步或排水防涝等基础场景。

重新定义武汉水系资源的角色定位,在水利功能、景观功能的基础上进一步拓展其生活功能。在硬件建设和软件管理上双重发力,充分利用好河湖水系周边已有的商圈业态和建筑设施,围绕河湖资源开发打造能满足市民吃、喝、玩、乐等综合性生活需求的城市公共生活客厅和走廊,丰富“水”的“可玩性”,让市民有更多亲水、娱水、赏水的机会,和更大的休闲娱乐消费空间。例如长江新区麓客岛公园以“水、野、绿”为主题,集旅游观光、娱乐休闲、体育运动、餐饮美食为一体,开放一个月即接待游客5万人次,出现“一票难求”的火爆场景。

进一步统筹河湖空间的水陆开发

武汉在推进流域综合治理方面取得了一些成绩,水岸共治理念成功根植人心,但在流域综合开发利用方面,水域协同的机制尚不健全,水域陆域开发利用权责彼此割裂没有统一衔接,各类宝贵的资源要素无法有机融合并得到最大化利用。

将水系周边的陆域空间一并纳入,同步规划、同步开发、同步利用。同时结合各类河湖资源的地理环境、区域概况、本底条件,进行特色式开发,避免同质化,例如梁子湖等郊野型水体可以侧重休闲垂钓、农家乐、野奢民宿等商业形式;沙湖等公园型水体可考虑引入营地经济或网红文创装置,提高公园水系美学价值,增加市民打卡热情;其他部分城市型水体主要服务对象为周边居民,因此可通过儿童乐园、创意市集等方式集聚人气,增加滨水空间的烟火气和活力。

进一步挖掘河湖水系的文化内涵

武汉的水文化深厚而独特,不论是历史悠久的码头文化,还是壮阔深远的“长江文化”,抑或是顽强拼搏的“抗洪精神”,都有着极为丰富的内涵和可供深度挖掘的空间。但当前对水文化的利用相对分散,多停留在黄鹤楼、长江大桥等几个标志性景点,尚未形成如平江河那样连贯、可感知的叙事体系,更加缺乏系统性的展示和现代性的转化。

在水系联通的基础上,规划一条或几条核心的水上或滨水文化线路,将黄鹤楼、晴川阁、古琴台、老汉口租界、昙华林、东湖风景区等文化地标有机连接起来。通过水上巴士、滨水步道、主题游船等形式,讲述“武汉故事”,船在水中行,人在画中游,让游客和市民在亲水体验中,系统性地感知武汉的历史文脉。例如东湖凌波门创新式开辟“追光专线”,让游客市民乘游船奔赴朝霞日出,获得一致好评。也可尝试在日落时分延伸开辟“蓝调橘子海”游船路线,让市民游客在天际将暗未暗时刻欣赏“落霞与孤鹜齐飞”的湖光美景。

进一步开发水上运动的实践运用

武汉虽没有乌篷船的历史传统,但数不清的河湖水系给水上运动的蓬勃发展提供了丰富的资源,奠定了良好的基础。国务院办公厅于2025年9月印发的《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》中明确指出,“要差异化发展水上等户外运动项目”,水上运动发展前景十分广阔。

围绕水上运动这一主题,推动“水上运动+旅游”开发帆船观光等特色旅游产品,也可以探索“水上运动+教育”与周边高校、中小学合作,开设水上运动培训课程,培养青少年水上运动后备人才,还可以挖掘“水上运动+文化”,通过承办地方特色水上运动赛事,打造自主IP品牌,将水资源优势转化为实实在在的产业优势、消费优势和城市品牌优势,真正让“江城”因水而兴,因运动而充满活力。例如洪山区南湖举办了2025年湖北省龙舟公开赛,同步配套举办了热闹纷繁的集市活动,将赛事带来的“流量”成功转化为经济“增量”,打造集“体育—文化—传播—产品”为一体的新业态。

总而言之,水资源的最大价值转化,在于激活它、赋能它,让它重新成为城市经济、文化和公共生活的核心驱动力。武汉坐拥中国最顶级的水资源,若能借鉴平江河“以人为本、文化为魂、精细运营”的理念,必能将“百湖之城”的金字招牌擦得更亮,建成一座真正意义上的“人水和谐美丽城市”。

(武汉水务系统干部素质提升南京大学培训班供稿)

首页

首页 政府信息公开

政府信息公开 政务服务

政务服务 通知动态

通知动态 互动交流

互动交流 水务数据

水务数据 魅力水务

魅力水务 关联文章

关联文章 鄂公网安备 42010202000973号

鄂公网安备 42010202000973号