长江日报:三大工程复工现场探访

工人正加紧铺设护坡

检测体温后方能进入施工现场

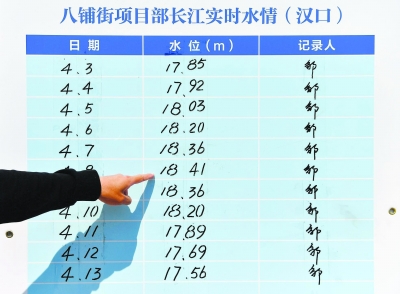

项目部时刻关注水位

南湖水环境提升初期雨水处理厂建设现场一片繁忙

工人们戴好口罩全员防护

黄孝河CSO调蓄池施工现场,地质小队正在进行地勘作业

工程名称:武昌区八铺街堤(鹦鹉洲大桥至杨泗港大桥段)防洪及环境综合整治工程

工程简介:武昌区八铺街堤(鹦鹉洲大桥至杨泗港大桥段)防洪及环境综合整治工程位于长江右岸武昌区八铺街堤杨泗港大桥与鹦鹉洲大桥之间,总长3830米,整治宽度16至110米,面积145594平方米,其中,堤外滩地整治面积112451平方米,堤内后戗台整治面积33143平方米。包括滩地及岸坡整治、后戗台改造、道路修复等。

探访点位:二级护坡施工现场

与上涨的江水抢时间

岸坡放置23万个沙袋

13日上午10时,扫码、测温、登记身份信息后再通过一台移动测温消毒通道,才算正式进入八铺街堤防洪及环境综合整治工程的施工现场。

该工程位于武昌区鹦鹉洲大桥和杨泗港大桥之间,全长3.8公里。一眼望去,工人们正在奋力地进行二级护坡的作业施工。

去年底,工程开工,因疫情影响、水位上涨,已开挖的护坡被江水淹没。一复工,该工程便按下“加速”键。

现场负责人指着已经施工完成的一级护坡说,刚进场的时候,长江水位比同期水位高出1.5米。整个作业过程一直在与长江涨水赛跑。

形势严峻,工程决定采取临时度汛和永久护坡相结合的方法进行施工。针对已被淹没的土坡面,采用土工布加沙袋进行临时防护,在土工布上码放沙袋,相当于给护坡上防护层。4月7日,一级护坡提前8天完工,完成抛填的码放沙袋达到23万个。

除了时间紧,项目还面临作业面倾斜的难题。此段江滩坡度达到1∶3,在浇灌二级护坡的混凝土时,由于滩地倾斜度有些大,泵车无法直接在施工处进行混凝土作业,只能依靠挖机来回转运建材。

为了及时将转运来的混凝土进行摊铺,大部分施工人员需要趴在倾斜的岸坡上进行作业,背后就是翻涌的江水。起身行走时,也必须小心翼翼。

“武汉雨季要来了,我们一定要在水位上来前把这里施工完”,来自碧水集团的现场负责人称自己每天都会去项目告示栏查看水位的最新数据。他说,3月14日复工以来,项目已有200余人陆续到岗。目前,为了安全度汛加固岸坡,在鹦鹉洲长江大桥附近还有一处长307米、宽5米的填土区,那里有6台打桩机正在日夜作业,将打下7236根桩,每根深10米,确保堤防安全。

工程名称:南湖水环境整治工程

工程简介:南湖水环境提升工程是南湖水环境提升攻坚工作七大任务之一,工程于2018年12月动工,计划2020年底完成所有建设任务,并投入试运营。该工程所包括的四大子项任务,初期雨水收集及处理工程(初期雨水收集管网系统7.35公里,初期调蓄池容量9万立方米,初雨处理厂能力25万吨/天)、市政污水收集配套工程(洪山高中至初雨厂1.1公里)、排口生态化改造工程、水务物联网系统工程(水质自动监测预警系统、闸口远程控制等),项目建成后将有助于南湖水环境的不断好转。

探访点位:初期雨水处理厂

初期雨水处理厂建设如火如荼

向基坑底板浇筑发起冲刺

南湖水环境提升初期雨水处理厂建设现场一片繁忙:工人们正在基坑下分区绑扎、焊接钢筋,为底板和侧墙混凝土的浇筑争分夺秒。

南湖水环境提升工程是在全盘梳理南湖污染成因后,从根上治理南湖顽疾的重要工程,包括初期雨水收集与处理、配套污水管道、生态修复和水务物联网四大子项。

碧水集团水投公司相关负责人称,初期雨水收集与处理工程是南湖水环境提升工程中极为重要的一个子项。工程将新建处理能力达25万吨/天的初雨处理厂以及容积达9万立方米的初雨调蓄池,同时铺设7.35公里初雨管道。这一工程有利于及时收集初期雨水、储蓄并处理,减少初雨污染落入南湖。早在2月底,项目部就开始进行复工复产相关准备,提前检修设备、归整场地、制定复工计划,并积极与经销商联络,购买施工材料。3月14日接到复工复产批复后,工地迅速进入热火朝天的施工阶段。

复工现场,几十名工人正分散在基坑各个区域同步施工。底板上的施工者正在焊接钢筋,一眼望去几乎融入到钢铁森林中;侧板上的工人接到从吊车上卸下来的物料后,通过接力将钢管传递到侧板上,并依次绑扎起来。

按照计划,该项目正全力以赴冲刺基坑底板浇筑。目前,具备条件的断面已全部恢复施工,基坑的侧墙、底板等位置均在同步推进。

现场看到,在加快建设的同时,项目部同样把疫情防控放在首位:工地实行封闭式管理,进出工地的通道安装有消毒棚,食堂、卫生间等进行定时消毒,还专门采购了一批宿舍式集装箱,单间宿舍住宿人员比过去减少50%。

负责人称,南湖水环境提升工程涉及的四大子项均“对症下药”,整体是一个复杂的系统工程。目前初期雨水收集及处理工程已完成市政污水管网的铺设,另三个子项工程均按计划稳步推进。

工程名称:黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目

工程简介:黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目,是推动武汉市“四水共治”目标的实际举措,为恢复滨水生态绿色城的重点项目之一。项目建设内容包括排水工程、旱天截污工程、合流制溢流污染控制工程、生态补水工程、护坡整治、水务物联网等10个子项。项目于2019年开工,预计2021年底完工并投入运营。

探访点位:黄孝河CSO调蓄池

10人地质小队3个点位同步实施地勘作业

项目组2天内完成防疫工作方案和应急预案

黄孝河CSO调蓄池是黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目的一个子项。项目现场,复工人员正在忙碌地进行设备保养及检修工作。可以看到,场地中央60米高的铣削水泥土墙搅拌机直冲云霄。现场负责人称,这是基坑施工时止水的关键设备,目前已完成保养。

3月22日,该工程获得复工批复,工人陆续返岗。复工现场,钻机敲击地面的声音不时传来。碧水集团碧投公司相关负责人表示,这是地质小队正在抓紧地质复核,“早在年前我们已经大体完成了地质勘测的工作,但受周边几处拆迁房的影响,有个别点位没有地勘的作业面,数据尚不完善”。

为了给不久后的基坑开挖做好准备,3支共10人的地质小队开始地钻勘测。连日来,他们会收集大量勘测数据交由设计人员,再由设计人员复核设计方案判断是否更新或完善。

前期勘测发现,由于位处黄孝河老河道,调蓄池下方的地质条件较为复杂。负责人表示,为了精准复工,每一个数据都必须复核,仔细再仔细。

按照计划,黄孝河CSO调蓄池及强处理设施的主要节点为6月1日进场实施强化处理设施,8月31日前完成调蓄池基坑支护桩、桩基施工,10月15日开始调蓄池及强处理设施主体结构施工。

时间紧迫任务重,在复工防疫的双重战场上,项目组耗时2天完成了防疫工作方案和应急预案。“一旦发现有人体温异常,我们会启动应急预案进行一系列操作”,现场负责人介绍,为了加大防疫力度,防疫物资已分批到场。待返岗人员全部到位,还将组织应急演练。

据介绍,黄孝河CSO调蓄池及强化处理项目容量为25万立方米,是亚洲第二大、国内在建最大的调蓄池。污水在调蓄池初步沉淀,经过4000米长的传输管道,至格栅间滤除大颗粒;进入沉砂池过滤出沙砾、泥浆等小颗粒。两次沉淀除臭后,净化后的水将抽排至府河。

值得一提的是,调蓄池并不是把水“囤”起来,而是通过地下管道,把降雨和污水输送至强化处理设施,提升处理效率,极大地减轻雨天合流制污水对周边地区的溢流污染。

(转载自长江日报)

首页

首页 政府信息公开

政府信息公开 政务服务

政务服务 通知动态

通知动态 互动交流

互动交流 水务数据

水务数据 魅力水务

魅力水务 关联文章

关联文章 鄂公网安备 42010202000973号

鄂公网安备 42010202000973号