长江日报:武汉12个老旧小区改造后大变样!不怕下大雨了

2020年,武汉汛期降雨量为同期平均年份的2.2倍,防汛形势严峻,经过海绵城市改造的东湖、汤逊湖片区在这场汛情中表现十分出色,12个老旧小区无一渍水,实现了科学防汛与排水。让我们一起走进这些小区,探索它们对抗渍水的秘诀 ,“美颜式”改造老旧小区,海绵城市这样守护居民。

东湖、汤逊湖片区海绵城市EPC项目是东湖新技术开发区第一个海绵小区改造项目,共包括12个小区,截至目前学府佳园小区、康桥小区已基本完成,各小区居民非常满意,纷纷夸赞道改造后“下雨人行道都干绷绷儿了”,海绵城市改造“改”出满满幸福感。

关南社区

目前小区内,排水管道已全面翻修,新建地下管道铺上了透水植草砖,下沉式绿地也即将开建

排水管网改造前vs排水管网改造后

学府佳园小区,目前已铺上透水砖,建了下沉式绿地。

降雨过程中vs降雨结束后

康桥小区,已铺上透水砖,建了下沉式绿地,改造已经全面完成,小区的排水功能和整体品质得到改头换面的提升。

停车位改造前vs停车位改造后

机动车道改造前vs机动车道改造后

绿化景观改造前vs绿化景观改造后

东湖、汤逊湖片区总体改造进程

改造完成后,所有小区的年径流总量控制率将达到70%,面源污染削减率达到40%。雨水管网设计重现期从不足1年一遇的标准,提高到3年一遇。

还有一批老旧小区也即将改造完成,包括:康桥小区、葛洲坝世纪花园小区、中建三局三公司住宅小区、光谷理想城、恒大华府小区、关南社区一二期、关南社区三期。 预计到今年12月,东湖、汤逊湖片区12个老旧小区海绵改造工作将全部完成。

城市公园变身“能吸水的海绵”

再强的暴雨酷暑都不怕

除了东湖、汤逊湖片区,老旧小区“海绵化”,武汉还有很多区域也早早就享受到了海绵城市的福利。太子水榭小区、太子水榭是四新片区最早的还建小区、因小区地势低洼,地面大量硬化,早期排水系统不完善。改造后即使暴雨来袭,小区内积水也能很快消退

倒口湖公园

“海绵化”改造前,倒口湖公园雨后常常渍水。改造后,许多居民自发走进公园休闲散步、拍照留影。

钢城二中

以往大雨后,钢城二中校园里都有不少积水给学生生活和学习带来不便。现在在教学楼一楼,有3个几乎一人高的“花盆”,其实它们是个“微型蓄水池”,大雨来临时充当校园里的“小海绵”,最大化收集雨水。

武丰闸湿地公园

“海绵化”的武丰闸湿地公园,很好地体现了“渗、滞、蓄、净、用、排”的海绵城市理念,净化了水环境,节约了水资源,还避免了城市渍水。

青山港

青山港有一段150米的“盲肠”,曾经是黑臭水体,如今改造后水环境显著提升,周边生态也好了起来

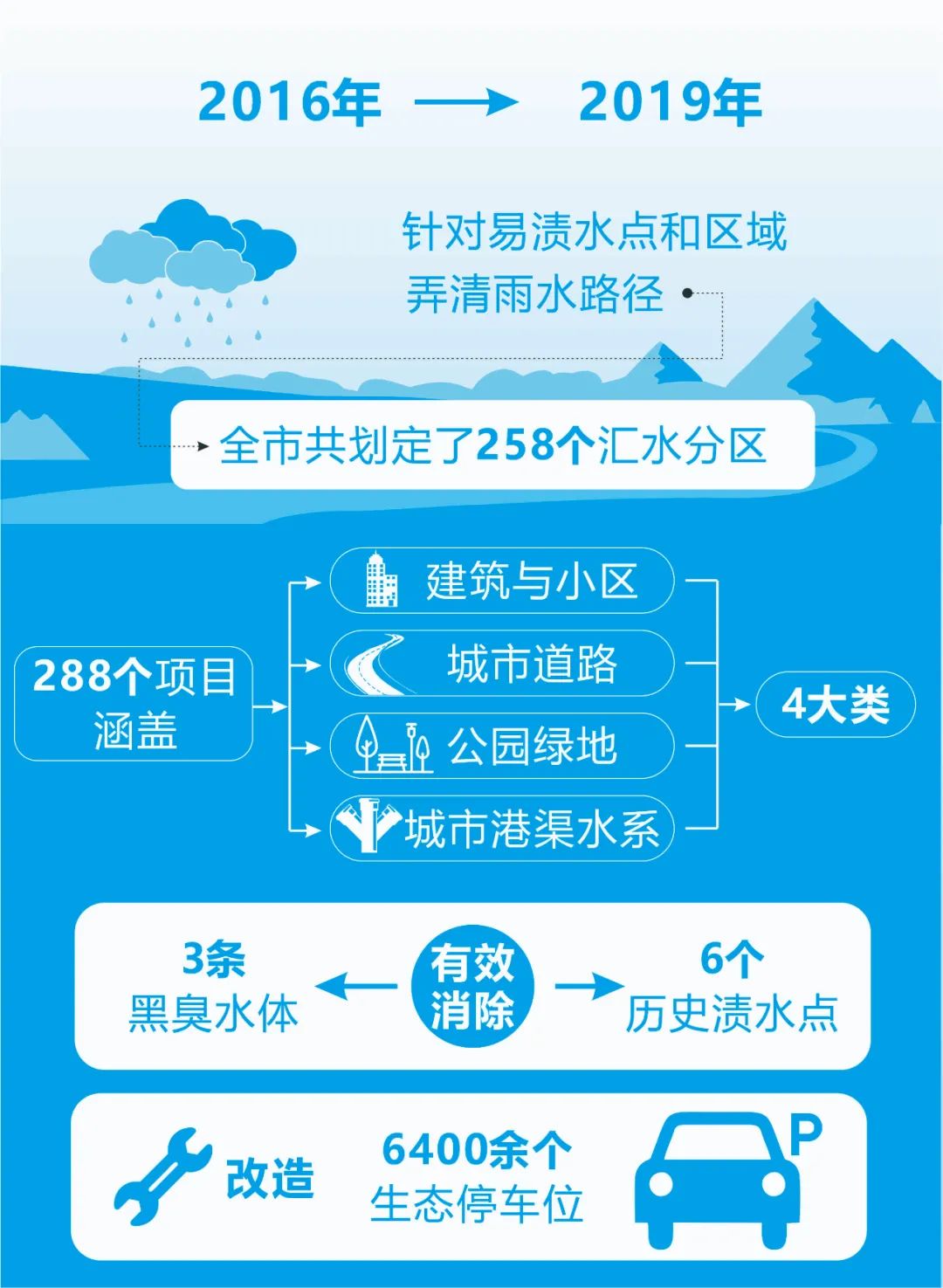

一组数据告诉你“海绵化”进程

武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站负责人介绍——

专业科普:

揭秘概念系统

如何成“网”成“片”

武汉市城建局海绵城市和综合管廊建设处负责人表示——

海绵城市建设的作用实际上是源头减排,将雨水就地存下来,慢点流走,并对初期雨水实施净化,减轻市政管网负担,实现年径流总量控制率70%,对应的是24.5毫米的日降水量。

海绵的建设更多的是让“小雨不湿鞋”,减缓内涝,有效消减面源污染,缓解城市热岛效应。 在老旧小区海绵城市改造过程中,中冶南方充分运用海绵城市的各种技术手段,“由点及线、由线到面”,从海绵城市系统出发,标本兼顾、综合治理。 阳台灰水改造结合截流井、微地形塑造结合下沉式绿地、透水铺装结合植草沟、生态塘结合溢流管网,各类措施相互串联又各自独立,兼具针对性和系统性,使得海绵系统成“网”成“片”,能有效应对降雨,具有良好的抗冲击性。

专家发言:

海绵城市建设

需要全民参与

从各类海绵设施有机组合的“小海绵”,到湖泊调蓄、深隧排水等“大海绵”,许多运用海绵理论的工程实实在在地为人民创造了福祉。

这些优秀的成果,既解决了城市水问题,又兼顾了功能性和景观性,这也是今后海绵城市的建设方向;同时,未来仅做到“不淹水”是不够的,海绵城市建设的目标是创造山清水秀、生态宜居的城市环境,实现这一目标需要管理、建设部门、施工运维单位以及全民的广泛参与。

(来源:武汉城报 文字:记者陶常宁 韩玮 王慧纯 通讯员:董文乔 李梦 魏征 成小溪 刘元海 摄影:记者杨涛 王慧纯 覃柳玮 陶常宁 版式、制图:何东瑞 制作:胡维佳 张颖惠 校对:刘文胜)

(转载自长江日报)

首页

首页 政府信息公开

政府信息公开 政务服务

政务服务 通知动态

通知动态 互动交流

互动交流 水务数据

水务数据 魅力水务

魅力水务 关联文章

关联文章 鄂公网安备 42010202000973号

鄂公网安备 42010202000973号