湖北日报:峥嵘岁月里,流淌着“毛泽东同志的武汉时光”

为推动我省红色旅游健康持续发展,充分发挥我省红色文化资源优势,让红色资源“活”起来,让红色旅游“火”起来,为我省文化和旅游高质量融合发展注入新动能,为全省经济社会高质量发展提供强大精神动力,2021年我省推出12条红色旅游精品线路。接下来,跟随本报记者重走“峥嵘岁月 伟人足迹”路线,重温留在武汉这座城市的伟人印迹。

伴江而生,因水而兴,渡江文化滚烫热烈

奔涌的长江流经江城,在这座城市留下独特的文化,渡江文化。横渡长江历史文化、渡江精神成为这座城市珍贵的精神财富,令这座城市的名片兼具江流涛涛的豪迈和乘风破浪的魄力。

这一切,还要从一代伟人毛泽东同志,在武汉度过的涓涓时光说起。1956年至1966年十年间,毛泽东在依水而兴的武汉18次畅游长江,进行了一次次挑战之游、征服之泳。

步入武汉横渡长江博物馆一楼序厅,迎面便是巨幅半景画《万里长江横渡》,画面描绘毛泽东渡江前,与岸边群众挥手致意的场景。画中的宽阔长江,与天顶的液晶屏模拟的江鸥飞翔,共同营造“极目楚天舒”的雄浑气势。

二楼展厅,一组写实素描连环画生动讲述毛泽东到武汉长江游泳的由来,展现毛泽东两次派人来武汉考察,并决定前往武汉的小故事;在二楼展厅一角,一组硅胶雕塑仿真场景,真实还原毛泽东与英国陆军元帅蒙格马利在游船上会面的情景;毛泽东10年畅游长江历史展板,采用机械制动装置,观众通过触摸屏操作,能让展板活动起来。

整个武汉横渡长江博物馆主要分为“击水中流”、“情系长江”、“大江弄潮”三大部分,再现了毛泽东多次横渡长江的历史,展示武汉历次群众性渡江活动盛况,以及武汉人历史悠久的渡江习俗、文化。

如今的武汉人,渡江已经成为日常运动的一个选项。武汉市将每年的7月16日定为渡江节,每年这一天,硬核的武汉人不是跳入降水激流勇进,就是站在大堤上,筑起铜墙铁壁与洪水对峙。

斗智斗勇,愈建愈新,从抗洪奇迹到碧水漾波

在武汉横渡长江博物馆正对面,就是汉口防洪纪念碑。

1954年,长江发生全流域的特大暴雨洪水。百万军民经过百日艰苦卓绝的拼搏,采取荆江分洪区分蓄超额洪水等一系列有效措施,最终战胜一次又一次的险恶洪峰,保住荆江大堤、汉北大堤、武汉市和黄石市大堤等重点堤防的安全,保住了京广铁路大动脉的安全,保住了广大人民群众生命财产安全,书写人类战胜特大自然灾害的奇迹。 这一永载史册的壮举,在抗洪史上影响深远,也为防汛抗洪工作提供了宝贵的经验。

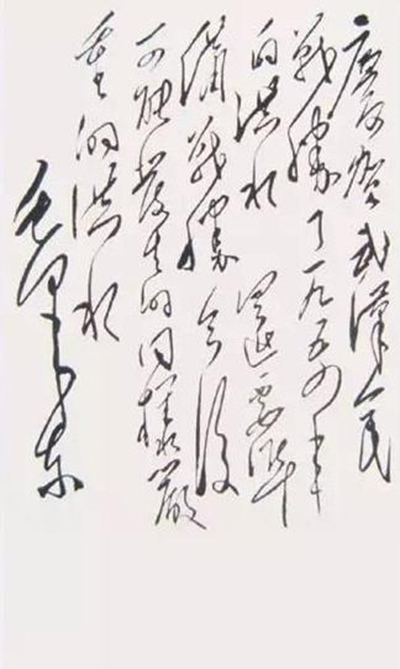

战胜这场大洪水之后,毛主席欣然题词:“庆贺武汉人民战胜了1954年的洪水,还要准备战胜今后可能发生的同样严重的洪水。”毛主席的精神鼓舞,如今正雕刻在汉口防洪纪念碑之上,也镌刻在老一代武汉人心里。

经过近50年的努力,21世纪之初,武汉市长江、汉江干堤已全部达到长江流域防洪建设规划的标准。进入新时期,跨入新世纪,武汉市的防洪建设走上了与城市交通、环境、生态、建设紧密结合的道路。曾经险象环生的大堤,如今焕然一新,如铜墙铁壁;曾经千军万马严防死守的惊心动魄场面,如今是垂柳依依、碧水漾波;曾经是阻水建筑成群、杂乱无章的外滩,如今是游人如织、景色宜人、水天一色、水景交融的江滩公园。

50余年堤防建设,犹如又一座丰碑,昭示着人水和谐的美好未来。

极目楚天,天堑变通途

“一桥飞架南北,天堑变通途。”毛主席连续三次畅游长江后,写下气势磅礴的《水调歌头·游泳》,从此成为中国桥梁工程建设的最强代言。仅在武汉本地,两江四岸桥梁纵横,几乎每座大桥都在工程史上留名。

若想要选取一个合适的观赏位置,尽收长江大桥的英武雄姿,非长江大桥桥头堡莫属。

位于长江大桥正桥两端的桥头堡,各高35米,从底层大厅至顶亭,共7层,桥头堡的堡亭为四方八角,上有重檐和红珠圆顶。桥头堡内有电梯和扶梯供行人上下,大厅之中有建桥英雄群像大型泥塑,供游人观看、欣赏,追忆逝去的岁月,感触英雄的博大气概。

站在桥头堡眺望四周,整个武汉三镇连成一体,水天一色,浮想联翩,极目楚天,舒展辽阔。

桥头堡的小格大窗设计,灵感来自西方教堂的铁艺花窗,并配合宫廷吊灯、庄严的大理石贴面,营造一种神圣美感。

毛主席留在江城的印迹,串联起“风樯动,龟蛇静,起宏图”之下的黄鹤楼、见证风云1927年的武汉革命博物馆、东湖之滨被称为“湖北中南海”的东湖宾馆梅岭一号......

循着毛主席的“武汉时光”,感受一座城市在时代动荡中的成长与坚强。

“峥嵘岁月 伟人足迹”红色旅游路线:

汉口防洪纪念碑—武汉横渡长江博物馆—八七会议会址纪念馆—武汉关旅游客运码头—中华路旅游客运码头—长江大桥桥头堡—黄鹤楼—武汉革命博物馆—东湖宾馆梅岭一号

(转载自湖北日报)

首页

首页 政府信息公开

政府信息公开 政务服务

政务服务 通知动态

通知动态 互动交流

互动交流 水务数据

水务数据 魅力水务

魅力水务 关联文章

关联文章 鄂公网安备 42010202000973号

鄂公网安备 42010202000973号