湖北日报:汉口历史文化风貌区迎来“海绵化”改造——在“百年街区”给地下管网做“胃镜”

8月17日晚上11时30分许,武汉市江岸区沿江大道长江二桥下方路段,一台厢式货车停在路边,施工人员正从车内将含有玻璃钢材料的薄膜铺进地下排水管道。

“这段40多米长的地下管道,是直径500毫米的钢筋混凝土材质,有轻微错口和裂纹。”现场施工人员铺设完薄膜后,通过气泵向薄膜充气,使其紧密贴合管道内壁。在紫外光仪器的照射下,“薄膜管道”迅速硬化。凌晨4时许,一条全新的管道“长成”。

管道机器人钻进老建筑下方

此次实施管网修复的路段,地处汉口历史文化风貌区。这片铭刻着大武汉历史的特色街区,位于汉口老城核心区,拥有232座历史建筑、27处特色里份。其中,位于江岸区的部分,被纳入海绵城市改造范围,由黄浦大街、江汉路、解放大道和沿江大道合围而成。

“这片区域供排水设施普遍‘高龄’,最早的可追溯到上百年前。”江岸区水务局相关负责人说,改造区域历史文保建筑多、特色里份多、老旧小区多、涉及面积广,不可能通过大面积开挖路面的方式,修复和更换供排水设施。

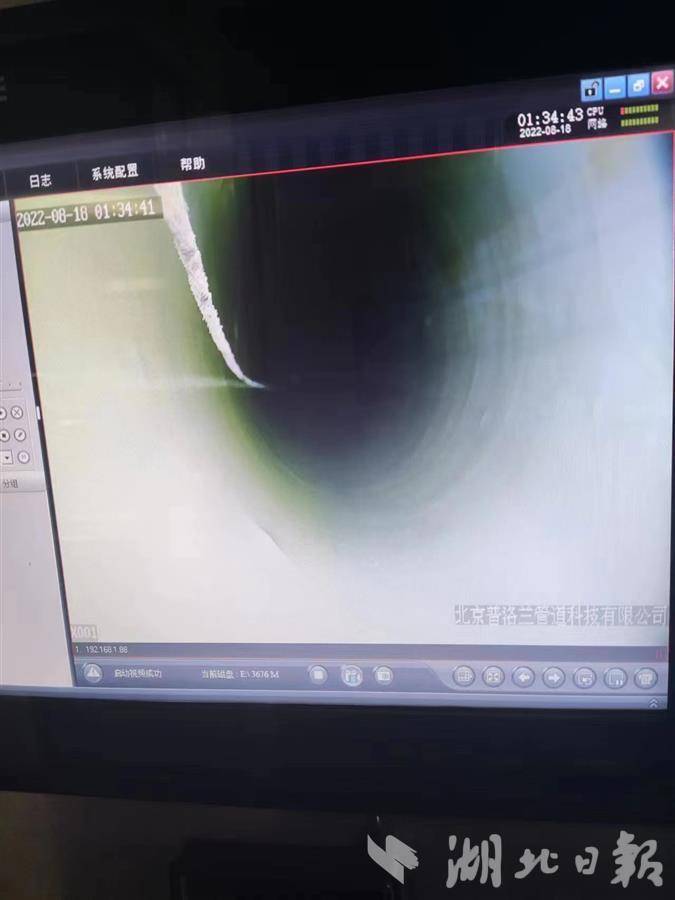

在8月17日的管道修复工程中,使用的是紫外光固化技术。现场施工人员说,前期,他们通过投放管道机器人,对管道的材质、淤积程度、错口、裂纹和破损状况进行诊断。“这就像给管道做‘胃镜’。”

“紫外光固化技术,就相当于给管道加了一层‘内衬’”洪强说,这项技术目前仅在北上广深等城市有应用,此次在武汉市使用,尚属华中地区首次。

江岸区水务局相关负责人说,汉口历史文化风貌区的地下排水管网,材质大多是混凝土或HDPE波纹管,加铺含有玻璃纤维成分的薄膜材料后,除了能修复原有管道“病患”,还降低了管道内壁摩擦力,不仅可以增加流速,还降低杂物淤积概率,提高区域排水效率。

顶管施工技术避免“开肠破肚”

汉口历史文化风貌区内,道路狭窄,单行道多,为尽量避免海绵城市建设扰民,地下管网的施工全部安排在晚上10时之后至次日凌晨4时许。

施工过程中,运用的新技术不仅于此。8月18日,蔡锷路和中山大道交汇路口,湖北日报全媒记者看到,施工人员正将直径为600毫米的钢筋混凝土排水管,更换为直径为1000毫米的玻璃纤维排水管。在这段长约60米的路段,施工人员在起点处和终点处,分别打下始发井和接收井。通过始发井,施工人员将特制钻探设备送入地下约5米深处,水平向接收井掘进。通过这种顶管施工技术,8米宽的路面仅被占去不到一半,除了两口井,整个路段无需开挖,避免马路“开肠破肚”,给市民出行造成不便。

管网在改造,雨水口也迎来全面升级。升级后的雨水口内,排水口位于水泥池底部约5厘米高处。这相当于为雨水口增加了一个隔污池,有助于对雨水中的杂物进行沉淀,避免杂物堵塞管网。

汉口历史文化风貌区江岸片海绵城市工程于今年4月开工,计划年底前完工。该工程除了供排水管网和雨水口改造升级,还涵盖管线清淤、文化井盖工程等。目前,该片区供排水管网修复已完成60%,管道开挖更换完成50%,12条道路的雨水口已完成改造升级。眼下,永清片、京汉片、江汉路片正同步施工。

(转载自湖北日报)

首页

首页 政府信息公开

政府信息公开 政务服务

政务服务 通知动态

通知动态 互动交流

互动交流 水务数据

水务数据 魅力水务

魅力水务 关联文章

关联文章 鄂公网安备 42010202000973号

鄂公网安备 42010202000973号